今回は、ぼく個人がDeFiでどのような運用をしているかを入門者向けに共有する。

DeFiで運用するのは高いリスクが伴う。専門的な知識も必要で、誰もが投資できるジャンルではない。

では、なぜDeFiを使うのか?ということだが、基本的なぼくの目的は、

BTC・ETHのポテンシャルを確信している

ゲームのようにお金が増えて楽しい

以上が大きな理由。

したがって、NISAやiDeCoの方がリスクが低く着実に資産運用できる、のはその通り。

ぼくはそれら税制的に有利な資産運用に資産の半分以上を投資した上で、なお余剰資金を使ってDeFiに投資をしている。

これが大前提となる。

一方で、BTCやETHのポテンシャルを感じていたとしても、上記のようなリスクや専門知識の必要性により、「DeFiに投資したくてもできない」という読者は多いのではないでしょうか。

しかも、自分からポートフォリオを紹介するのは気が引けるものだし、一般的に稀(まれ)。参考にすべき情報が乏しいと思っているユーザーも多いはず。

そこで、今回は自分が実際に行っている個人の運用戦略を入門者向けに紹介。前提注意事項は以下のとおり。

⚠️前提注意事項

情報提供のみを目的にしており投資を推奨するものではない

紹介されたプロトコルの安全性を保証するものではない

各自が負った損害に対して筆者は一切の責任を負わない

以上の前提を理解した上で内容をご覧いただければ幸いです。

それでは本日もよろしくお願いします。DIVE INTO CRYPTO!

このニュースレターでは、クリプトを中心にテックトレンドの筆者独自の洞察を提供しています。読者の経済的利益とビジネスの優位性のサポートを目指していますので、興味がある方はぜひ購読お願いします。

🧵Contents

DeFiで運用する目的

リスクと課題

DeFiにおける利益獲得手段まとめ

個人のDeFi運用戦略

1. DeFiで運用する目的

まず、なぜDeFiを利用するのか明確で積極的な理由を持つことが超重要。前述の通り、DeFiよりもリスクオフした資産運用はいくらでも世の中に存在する。

ぼくが執筆時点で考えるDeFiで運用する目的は、

BTC・ETHのポテンシャル(価格・ユースケース)を確信している

ゲームのようにお金が増えて楽しい

専門知識などが参入障壁になり、勉強さえすればチャンスが得られる可能性がある

以上が主な理由。

3つ目は、単純な理由で株式などの市場はプロがたくさんおり、素人がいくらやってもプロには勝てない。でも、DeFiはまだまだ株式市場に比べればプロが少ない。リスクを取りながら勉強すれば、それなりのチャンスはあるはずだと思っている。

それから、アルトコインのトレードはしていない。これは、トレードするための脳内リソースを割きたくない、中長期で投資をしているのでアルトコインが上がればBTC・ETHも相関している可能性が高いから。

忙しい中でどれだけリソースを投資に割くか、でトレードするか判断した方がよい。ぼくはトレーダーが勝ち続けることはないと思っている派で、そのカウンターパーティとなって稼いだ方が良いと思っている。

DeFiの特徴を理解する

DeFiにもし投資をしたいと考えているなら、まずはその特徴をざっくりとでも理解しておくことが望ましい。

ここではすべてを詳細に解説することはできないが、これらをちゃんと理解しているだけでも、世の中の数%に入れるのではないだろうか。

透明性:オンチェーン情報を誰でも検索できる

検閲耐性:ブロックチェーンの特性上、超存在的な管理者による介入がない

第三者リスクの回避:企業や第三者に対する信頼を行う代わりに、スマートコントラクトというコードを信頼する

匿名性:個人情報と紐付ける必要がなく、誰でもネット環境と資金があれば参入できる

以上が伝統的な金融になく、DeFiだからある特性だ。もちろんこれだけに限らないことは抑えておいてほしい。DeFiはまだ成熟していない。

何で「支払われる利益」を受け取りたいか

日本円で資産を持つリスク

日本円で給料を受け取っていて悲しくならない人はおそらくいないだろうと思いたい。円の価値は米ドルに対して相対的に下がり続けている。

物価は上昇しているので二重で苦しい。

どのように考えるかは自由。でも、日本円だけで資産を保持していくことにリスクヘッジした方が良いと思う。

その際の一つの選択肢として暗号資産があると思う。もちろん、それ以外の通貨(ドルとか)の方がマジョリティの選択肢であることは忘れてはいけない。

低リスクで利回りを受け取れる代表の米国債

米国債の短期で5%が出ている。なのにDeFiで5%以下で運用する意味あるか?という疑問はその通り。

だからこそ、米国債ではなくDeFiで運用するという積極的な理由が必要だ。

ぼくの場合、シンプルにいえば、米ドルで利回りを受け取るのではなく暗号資産(主にBTC・ETH)で利回りを受け取りたい、というのが積極的な理由だ。

暗号資産建てで受け取りたい積極的な理由

上述のとおり、株式投資をしているひとからすれば、なぜDeFiのようなオンラインカジノにお金を入れる必要がある?という疑問は当たり前である。前提が違うからだ。

ぼくのBTC・ETHのポテンシャルを確信している、というのは主観的な要因なので、意見が異なるのは当然。

米ドルの価値が今後も信頼できるのであれば米ドル建てで投資をすればよいし、そうでなくBTC・ETHのポテンシャルに掛けて持たざるものとしての戦い方を取るのか、というシンプルな話だと思う。

2. リスクと課題

DeFiに投資をするのなら、知っておきたいのは特徴だけではない。DeFi固有のリスクをちゃんと認識しておかないと後悔する。

ここでは主なものだけ取り上げるが、スキャムは日進月歩で進化するため知識のアップデートしていくことが基本的に常に必要。

秘密鍵紛失・盗難リスク

DeFiでは、オンライン上のブロックチェーン専用のウォレットソフトウェアを使う。MetaMaskが代表的。ぼくはRubbyというウォレットを利用してる。

これらのウォレットは、ノンカストディアルであり資産を保証する法人がいない。つまり、秘密鍵を失ってもリカバリーをしてもらうことが一般的に無理。フィッシング詐欺や単純紛失などに対応できるようにしておく必要がある。

スマートコントラクトリスク

スマートコントラクトは完璧ではない。

どこかにバックドアを仕込みそこから資金を盗むことも可能だし、監査がされていてもハッキングされる脆弱性が残っておりそこを突かれて全財産を失う可能性もある。

法律による規制リスク

その他、法律による規制リスクなど様々なリスクが存在するためある程度理解した上で挑戦するのが望ましい。

その際の参考記事は以下がおすすめ。

参考記事:DeFi(分散型金融)に内在する10のリスク それぞれのリスク対応の考え方

3. DeFiにおける利益獲得手段まとめ

流動性ファーミング

ステーキング

レンディング

エアドロップ

その他(仕組み債、ブライブなど)

個人的には、上から順にメジャーなものだと思う。以下、それぞれ簡単な説明。

流動性ファーミングは、流動性マイニングと呼ばれたりもするもので、ある2つのトークンのペアの取引流動性を提供することで、手数料収入を得る方法。

ステーキングは、単一のトークンをブロックチェーンにデポジット&ロックすることでネットワークの検証作業に貢献する見返りとしてトークンをもらえるもの。

レンディングは、スマートコントラクトによってロジックが定められたプールに対してあるトークンを供給することで、他の誰かがそのプールからトークンを借り入れることによって生まれる利息を供給者が得ることができるもの。

エアドロップは、クリプト独特のカルチャーで、あるプロトコルがガバナンスコミュニティを形成する際に、ステークホルダーを生み出す目的でトークンを発行して、初期利用者に無料で配布するもの。無料よりも高いものはないという言葉を忘れてはいけないが、重要な利益獲得手段。

その他の手段は、基本的にハイリスクかつ、専門知識が必要だがハイリターンを望めるもの。ぼくはこの分野に投資をしていないので紹介できない。しかし、他にもいくつも利益獲得手段があることだけは知っておいてほしい。

DeFiの運用手段はとても幅広く、奥が深い。ゆえにゲームのような攻略性が生まれてハマる人もいると思う。

4. 個人のDeFi運用戦略

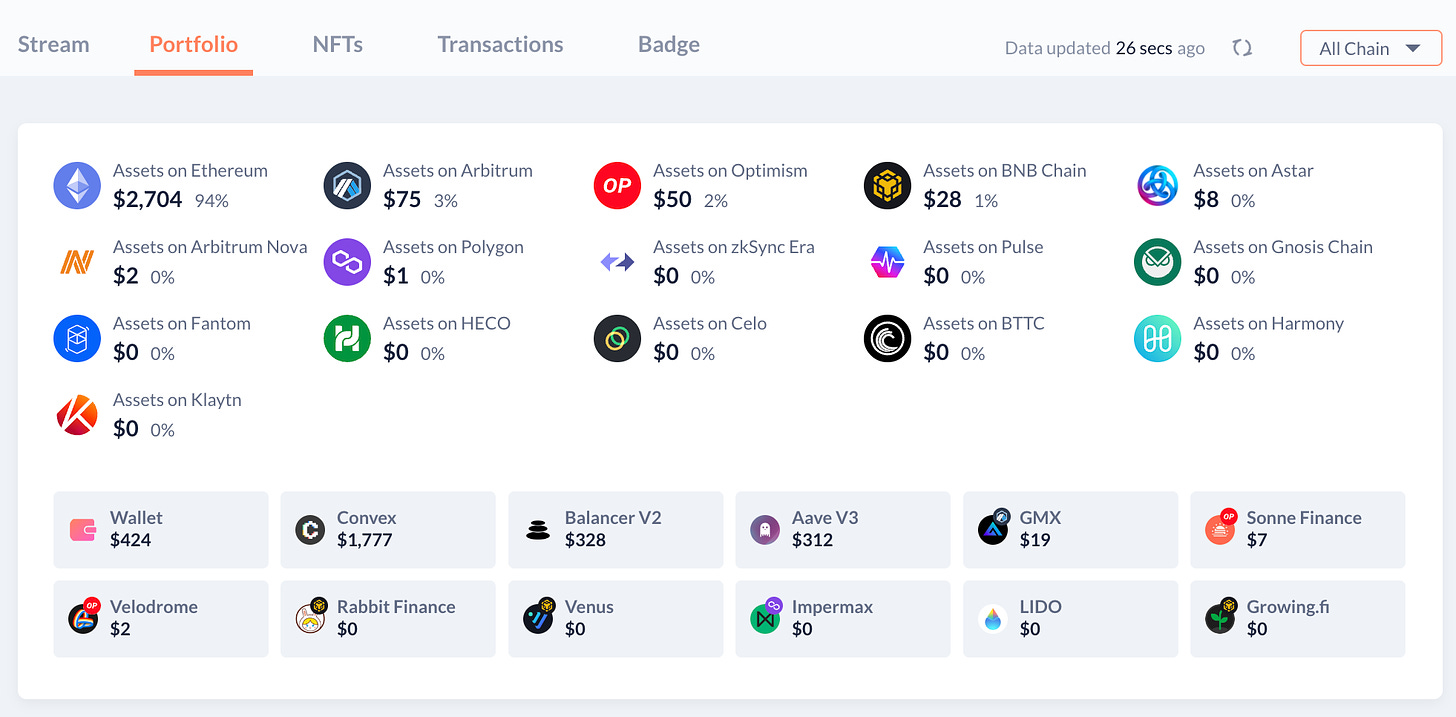

ぼくのポートフォリオを公開。前提として短くて1週間、長くて数ヶ月で運用方法は変更されるものなので、あくまで執筆時点のもの。

基本的な戦略は以下のとおり。

メインはトークンの移動を最小限にでき比較的安定したプロトコルを利用する

高リターンはそこまで求めずにもらえるトークンが何かで決める

エアドロップを狙いたい

DeBankの見方として、上半分がブロックチェーン別の預けている資産額。下半分がプロトコル別(ウォレット含む)の資産額の内訳になる。

執筆現在は、ConvexとBalancer V2、Aave V3をメインに利用している。以下、利用している主な背景を簡単に説明。繰り返しになるが、メインを含め数週間単位で変更されるものなので、注意してほしい。

Convex

メインとして利用している。Convex Financeは、stETH/ETHの流動性ファーミングをしている。Convexの価値を理解するためには、Curve Warを理解するのが手っ取り早い。以下の記事で解説している。

Curveに直接流動性提供するよりも利回りは良いが、その分コントラクトリスクも負っている。メインにしては比較的リスクが高い方であると認識しているし、ベストな方法ではない気もしている。

利回りは現在およそ6.5%。stETHのステーキング利回り(3.8%)+Base Poolの利回り(ETH建て 2.1%)+CRV(0.53%)+CVX(0.037%)がもらえる報酬の内訳。

これでおよそ、3.8 + 2.1 + 0.53 + 0.037 = 6.467%の名目利回りとなる。なおこれは、変動する。

リキッドステーキングの利回りは、Ethereumネットワークのバリデーターの数やネットワーク需要、MEVなどによって上昇もするし、減少もする。1ヶ月ほど前は、リキッドステーキングだけで5%ほどの利回りがあった。

BaseAPYはLPを引き出したときに上乗せされてもらえるものなので、基本はCRVとCVXをファーミングして刈り取ってWBTCかETHに交換する、もしくはCRVをcvxCRVにしてConvexにステーキングしてCRV報酬をもらうことが想定されている。

ただし、この利回りは投資した元本全額に対するものではなく、リキッドステーキング分の利回りならリキッドステーキングしたETHに対して、ファーミング利回りはファーミングした額に対して、といった構造で発生する点に留意が必要。

エアドロップ狙いのリキッドステーキング

エアドロップはもらえるものは狙いたい。これはDeFiによってもし損失が出てしまってもその分をカバーできる可能性もある防御策でもある。

Balancerは、リキッドステーキングプロトコルのSwellからのエアドロップを狙っているため使っている。流れとしては以下のようなかたち。Swellがエアドロップを配布する詳細は以下のサイトにある。

SwellでETHをステーキングしてswETHを手に入れる

swETHをBalancerの「SwETH/Boosted Aave V3 WETH」にデポジット&ステーキング

利回りは、swETH(2.5%、もし$SWELLのエアドロも含めると35%)+Balancer(3.1%)なので、5.6%の名目利回り。

Balancerを選んでいるのは、swETHを有効活用してエアドロップの対象になりたいだけであって、それ以外の理由は特にないので注意してほしい。

今後はMaverickやUniswap、Pendleなども利用してエアドロップを狙うつもり。

Aave V3でBTC・ETHを売らずに運用する

Aaveを利用している理由は、BTCやETHを売らずステーブルコインを借り入れすることに利用している。これはDeFiの中でもほぼ常識になっている気がする。

たとえばUSDTを欲しいときにBTCを売ってUSDTと交換するということをしてしまうが、これだとBTCを一旦手放すことになってしまう。これを回避する。

BTCの額が一定額まで下がると精算されて没収されるリスクはあるが、ヘルスファクターを安全圏にして借り入れをすればまず大丈夫だと考えている(安全だとは言えません)ので利用している。

どうやって美味しいプールを探す?

もう少し資産を入れて運用できるなら、今だとUniswap V3のUSDC/WETHのペアが安定して9〜15%ほどのAPYなので入れると思う。

このプールは、エアドロもリキッドステーキングもないですが、安定しているので。

こういったプールをどうやって探していくのか?については、この記事へのコメントや、いいねが多くあるようであれば取り扱いたいと考えています。

今後もDeFiの運用戦略について興味のある方は、ぜひコメントの活用、いいねをお願いします🙇♂️

本日は以上です。

最後まで読んでいただきありがとうございます。もしこの記事を気に入っていただけたらいいね、Twitterでのシェアをしてだけたらとても嬉しいです。感想や質問はコメントでいただけると励みになります。

読者のコーナー

本コーナーでは、Twitterでいただいたリプライやニュースレターの感想を紹介しています。いつもありがとうございます。

おすすめニュースレター紹介

国内外のNFT関連の情報をおさえるのに最適なニュースレター。NFTの世界をより楽しみたい方、技術的な視点での解説にも興味がある方におすすめです。ぜひ購読してみてください。

免責事項

このニュースレターは、教育目的の情報提供を主旨としており、金融に関するアドバイスではありません。ご自身での調査やデューデリジェンスが必要です。

もしあなたがSubstackのユーザーなら、ぜひこのニュースレターをRecommendしていただけたら幸いです。